Guide complet de l'agrivoltaïsme en Auvergne-Rhône-Alpes : les opportunités et les contraintes pour agriculteurs et développeurs

Découvrez notre guide complet sur l’agrivoltaïsme en Auvergne-Rhône-Alpes : opportunités, contraintes réglementaires et bonnes pratiques pour agriculteurs et développeurs. Boostez vos projets photovoltaïques tout en préservant les terres agricoles !

AGRIVOLTAÏSME

Demandez à entrer en contact avec un expert agrivoltaïque !

Remplissez notre formulaire de contact en 2 minutes.

Vous serez contacté sous 24H !

L’agrivoltaïsme connaît un essor en France, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région, caractérisée par ses vastes espaces agricoles et ses paysages naturels, offre un cadre idéal pour développer des projets photovoltaïques tout en préservant l’activité agricole. Cependant, des réglementations strictes encadrent ces installations pour limiter l’impact sur l’environnement et les terres agricoles. À partir de cet article, notre objectif est d'informer les agriculteurs et les développeurs de projets sur les opportunités, les contraintes et les bonnes pratiques pour réussir un projet agrivoltaïque.

Pourquoi adopter l’agrivoltaïsme en Auvergne-Rhône-Alpes ?

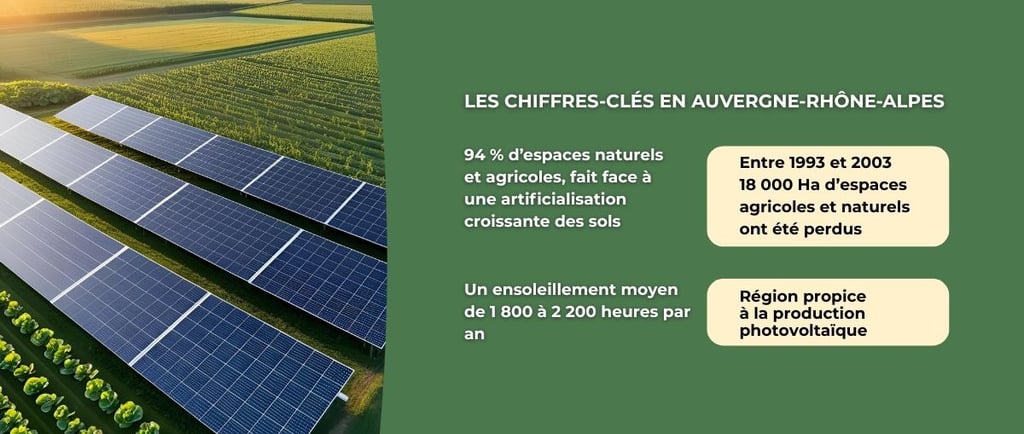

L’Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses 94% d’espaces naturels et agricoles, fait face à une artificialisation croissante des sols. Entre 1993 et 2003, 18 000 hectares d’espaces agricoles et naturels ont été perdus, soit l’équivalent de 50 à 160 exploitations agricoles selon les départements (Allier : 5 600 ha, Puy-de-Dôme : 10 720 ha).

Face à ce défi, l’agrivoltaïsme permet de concilier production d’énergie renouvelable et préservation des terres agricoles. Les installations photovoltaïques sur toitures de bâtiments agricoles ou sur des zones déjà artificialisées (friches industrielles, parkings, anciennes carrières) sont particulièrement encouragées par l’État.

Adopter ce système innovant apporte les avantages suivants pour les agriculteurs :

des revenus complémentaires : la location de terres ou l’installation de panneaux sur des bâtiments agricoles génère des revenus stables

la protection des cultures : les panneaux peuvent offrir une ombre bénéfique pour certaines cultures ou protéger les troupeaux des intempéries

la valorisation des terres peu productives : les terrains à faible potentiel agricole, comme les friches, peuvent être reconvertis en projets agrivoltaïques.

Voici les avantages que les développeurs de projets peuvent en tirer :

un soutien réglementaire : la région favorise les projets sur des zones artificialisées, réduisant les conflits d’usage avec l’agriculture

un potentiel énergétique : avec un ensoleillement moyen de 1 800 à 2 200 heures par an, la région est propice à la production photovoltaïque.

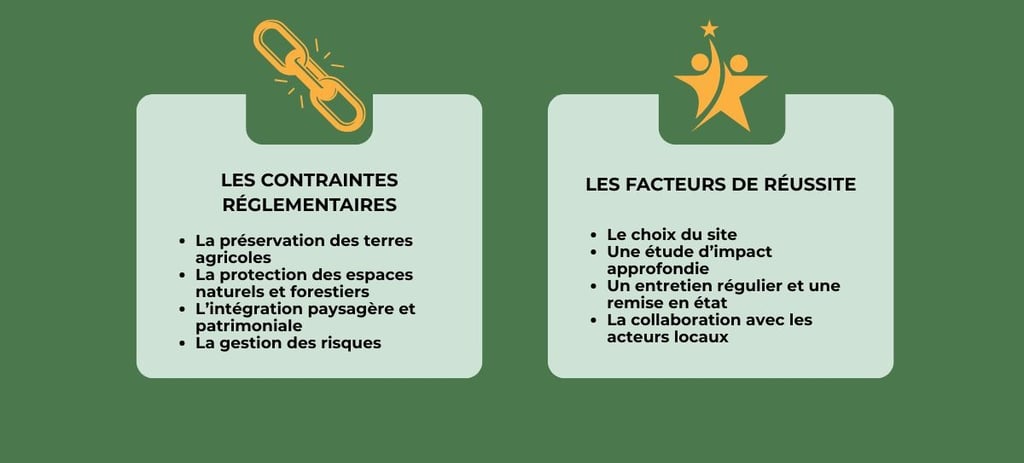

Quelles sont les contraintes réglementaires à respecter ?

1. La préservation des terres agricoles

Selon la circulaire MEEDDM du 18 décembre 2009, les centrales photovoltaïques au sol ne doivent pas être implantées sur des terres agricoles cultivées ou utilisées pour l’élevage. Les critères pour identifier une terre agricole incluent :

une production agricole en cours (maraîchage, cultures pérennes, AOC)

des aides PAC reçues depuis moins de 3 ans

une demande d’acquisition par de jeunes agriculteurs.

Les terres à fort potentiel, comme les fonds de vallées, sont particulièrement protégées. Cependant, les terrains destinés à une urbanisation future dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent accueillir des projets.

2. La protection des espaces naturels et forestiers

Les projets doivent éviter les zones sensibles, telles que :

les réserves naturelles et sites Natura 2000

les ZNIEFF de type 1 (zones d’intérêt écologique)

les zones humides, dont la destruction nécessite une compensation conformément aux SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

En milieu forestier, les coupes rases de plus de 4 hectares nécessitent une autorisation de défrichement. Les massifs forestiers de qualité ou à potentiel sylvicole doivent être préservés pour garantir la durabilité de la filière bois.

3. Intégration paysagère et patrimoniale

Les installations doivent respecter le code de l’urbanisme (article R111-21) en évitant de nuire aux paysages, aux sites classés, aux ZPPAUP ou aux abords des monuments historiques. Une implantation discrète, proche des bâtiments existants, est recommandée pour limiter le mitage du territoire.

4. La gestion des risques

Les projets doivent prendre en compte :

les risques naturels (inondations, incendies)

les risques technologiques, comme la remobilisation de polluants sur des sites industriels ou la gestion des biogaz sur d’anciennes décharges

les risques liés aux panneaux, comme les rejets de cadmium en cas d’incendie ou les dangers pour les pompiers.

Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un projet agrivoltaïque ?

1. Le choix du site

Pour augmenter les chances de réussite de votre projet, privilégiez :

les toitures de bâtiments agricoles ou industriels

les zones artificialisées (friches, parkings, anciennes carrières)

les terrains à faible valeur agricole, mais compatibles avec le PLU.

2. Une étude d’impact approfondie

Tout projet supérieur à 3 MWc nécessite un permis de construire et une étude d’impact, incluant :

une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

une analyse des impacts sur les milieux humides et la qualité des eaux

une étude du raccordement au réseau électrique, avec plusieurs scénarios si nécessaire.

3. Un entretien régulier et une remise en état

Prévoyez un plan d’entretien des parcelles (par exemple, pâturage ovin sous les panneaux). Intégrez dans le contrat de location des clauses pour le démantèlement et la remise en état du site en fin d’exploitation.

4. La collaboration avec les acteurs locaux

Impliquez les agriculteurs, les collectivités et les associations environnementales dès la conception du projet pour garantir son acceptabilité.

En conclusion...

L’agrivoltaïsme en Auvergne-Rhône-Alpes représente une opportunité majeure pour les agriculteurs et les développeurs de projets, à condition de respecter un cadre réglementaire strict. En privilégiant les zones artificialisées, en intégrant les contraintes environnementales et en collaborant avec les acteurs locaux, il est possible de développer des projets durables qui valorisent les terres tout en contribuant à la transition énergétique.